16

Juil

2017

[16-07] La rafle du Vel d’Hiv : l’histoire de Lazare Pytkowicz

Ce billet présente des récits de victimes de la rafle du Vel d’Hiv. Celui-ci présente le récit du crime administratif qu’a représenté la Rafle.

I. Lazare Pytkowicz (1928-2004)

Alias : “Louis Picot”et “Petit Louis”

Lazare Pytkowicz est né le 29 février 1928 à Paris dans le 12e arrondissement. Son père était ébéniste.

Au moment de l’armistice, Lazare Pytkowicz a douze ans ; il vit avec sa famille rue de Clignancourt à Paris.

Très vite, il aide son frère et une de ses soeurs aînés qui distribuent des tracts – comme celui appelant à la manifestation des étudiants le 11 novembre 1940 – et de petits journaux anti-allemands.

À la maison, l’ensemble de la famille participe aux activités de propagande anti-allemande.

Au printemps 1942, son frère et une de ses soeurs sont arrêtés et condamnés à la prison à vie par le tribunal militaire allemand de la rue Boissy d’Anglas.

Avec le reste de sa famille, Lazare est arrêté à son tour le 16 juillet 1942 lors de la rafle du Vel’ d’Hiv’ au cours de laquelle sont arrêtés à Paris, par la police française, plus de 12 000 Juifs. Avec l’autorisation de son père, profitant d’une bousculade et ayant arraché son étoile jaune, Lazare parvient à s’échapper du Vélodrome.

Il demeure quelques temps chez des amis à Paris puis, avec M. Etienne Moulin, l’oncle d’un de ses amis de classe, membre de la résistance et qui lui fait faire de faux papiers, il quitte la capitale fin 1942 dans le but de gagner l’Algérie.

A Lyon, Etienne Moulin est arrêté ; des membres de son réseau de résistance préviennent le jeune Lazare de cette arrestation et lui annoncent qu’il va être “mis au vert” et installé à la campagne.

Ce dernier refuse et déclare qu’il veut se battre contre les Allemands. C’est ainsi que Lazare Pytkowicz, alias Petit Louis, devient agent de liaison des groupes francs des Mouvements unis de Résistance (MUR) en janvier 1943 alors qu’il n’a pas quinze ans. Il transporte dès lors des documents, de l’argent et parfois des armes pour les MUR. Officiellement il est étudiant et loge dans une pension de famille. Fin juin 1943, il est chargé d’entrer en contact avec la femme d’un geôlier du Fort Montluc où sont internés Jean Moulin et les résistants arrêtés à Caluire pour essayer de connaître leurs entrées et sorties de la prison.

Le 24 octobre 1943, Petit Louis est arrêté par la Gestapo, sur le pont de la Guillotière à Lyon. Il passe entre les mains de Klaus Barbie pour être « interrogé ». Quand on lui demande « s’il aurait parlé », il a ce sourire qui dit la conviction que non, jamais, pour se reprendre aussitôt : « oui mais attention, moi je n’ai eu que les coups, je n’ai pas subi la baignoire » Il réussit à induire en erreur les inspecteurs qui le questionnent et se fait conduire par eux à un faux rendez-vous nocturne d’où il parvient à tromper leur surveillance et à s’échapper malgré les coups de feu qui lui sont destinés. Immédiatement il se remet en contact avec son groupe et reprend son activité.

Trop connu désormais à Lyon, il est “brûlé” et envoyé à Paris comme agent de liaison des groupes francs du Mouvement de Libération nationale (MLN), nouvelle appellation des MUR, que commande Serge Ravanel et récemment installés à Paris.

Le 27 janvier 1944, Porte Dorée à Paris, il est arrêté une troisième fois par la Milice dans le cadre des arrestations concernant un complot ourdi contre Darnand. Il est transféré successivement de Paris à Lyon, Vichy et Moulins sous la responsabilité de la Milice. Il est ensuite remis entre les mains de la Gestapo.

En juillet 1944, les Allemands, devant l’avance rapide des Alliés, décident de transférer les prisonniers de Moulins à Paris avant de les déporter en Allemagne. À la gare de Lyon, le 14 juillet, au moment de sa déportation, il parvient une nouvelle fois à s’échapper en se noyant dans le flot des voyageurs.

Après la libération de Paris, n’ayant aucune nouvelle de ses parents et de sa soeur (ils ne reviendront pas d’Auschwitz), il est pris en charge par la famille qui l’avait hébergé en 1942 qui l’encourage à reprendre ses études.

Le 17 décembre 1945, il voit le surveillant rentrer dans la classe, pour lui dire qu’il est convoqué chez le proviseur. Dans le bureau duquel, interrogatif, il se rend pour tomber sur un général en uniforme, qui lui débite la formule sacramentelle et lui accroche sur la poitrine la Croix de la Libération, il a 17 ans ; retournant dans sa classe, il met la médaille dans sa poche pour éviter que ses copains ne se moquent de lui. Il est le 2e plus jeune à avoir reçu cette médaille.

Après la Libération, il rejoint les Jeunesses Communistes et le PCF, où il militera toute sa vie dans la section Grandes Carrières, à Paris (18e), dont il sera l’un des secrétaires.

Il entreprend alors des études de commerce et entre à la société Monoprix terminant sa carrière comme de chargé de pouvoir.

Lazare Pytkowicz est décédé le 12 octobre 2004 à Paris où il est inhumé.

• Commandeur de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération – décret du 17 novembre 1945

• Croix du Combattant 39/45

• Croix du Combattant Volontaire de la Résistance

• Médaille des Evadés

• Médaille des Déportés et Internés Résistants

• Compagnon de la Libération – décret du 17 novembre 1945

• Croix du Combattant 39/45

• Croix du Combattant Volontaire de la Résistance

• Médaille des Evadés

• Médaille des Déportés et Internés Résistants

II. Un enfant s’évade : le récit de Lazare Pytkowicz

1. De Varsovie à Paris

Un jour, j’ai décidé que je ne ferai rien comme tout le monde. C’était le jour de ma naissance.

J’ai poussé mon premier cri le 29 février 1928, ce qui signifiait que je ne fêterai mon anniversaire qu’une fois tous les quatre ans. Une autre particularité me distinguait de mes deux sœurs, Rosine et Fanny, et de mon frère Bernard : ils étaient tous trois nés à Varsovie, en Pologne, comme nos parents, et moi à Paris, où la famille avait choisi d’émigrer. En 1927, la Pologne n’était vraiment pas un pays accueillant pour les Juifs. On ne les aimait pas, on les montrait du doigt, on leur lançait des pierres et parfois on les tuait.

Mes parents étaient juifs. Ils ne croyaient pas en Dieu, n’allaient pas prier le samedi à la synagogue, et pensaient que tous les hommes sont égaux. Mais quand on s’appelle Pytkowicz, on est juif. Je crois que pour eux cela signifiait parler yiddish, et combattre toutes les injustices.

Nous habitions le VIe arrondissement, à l’angle de la rue des Canettes et de la rue du Four. C’est un très beau quartier, beaucoup de gens riches y habitent. Mais nous, nous étions pauvres. Nous vivions à six dans un appartement de deux pièces, sans eau, sans électricité. Les toilettes se trouvaient entre deux étages. Ce que je redoutais le plus au monde, c’était d’avoir envie de faire pipi en pleine nuit, et d’être obligé de descendre tout seul dans le noir. Brrrr…

On mangeait peu, mais on s’aimait beaucoup. J’allais à l’école rue Madame et je m’étais fait un ami. Il s’appelait Jean Haut. Lorsque les maîtres lui demandaient, en haussant un sourcil : – Comment ça s’écrit? Il épelait: – H-A-U-T. Bien entendu, tout le monde entendait « a chahuté », et les éclats de rire fusaient.

Jean habitait un bel appartement, près du jardin du Luxembourg. Il possédait ce qui faisait briller les yeux de tous les petits garçons à cette époque : un train électrique magnifique, et on passait des heures à reconstruire le circuit, à jouer au chef de gare. Pour moi qui n’avais pas de jouets, c’était comme un rêve éveillé.

Le dimanche, je rejoignais mes parents au marché aux Puces. Papa était brocanteur, et Maman travaillait avec lui. Les Puces, c’est comme mille trésors qui se reflètent dans mille glaces. On y trouve tout et n’importe quoi. Ce que l’on cherche et ce que l’on n’ose espérer. J’adorais me promener entre les vieux jouets, les uniformes de la Grande Guerre, les chapeaux à plumes, les télescopes rouillés…

La vie était difficile, mais belle. Malheureusement, ça ne devait pas durer.

2. La guerre est déclarée

La guerre a éclaté le 3 septembre 1939. L’Allemagne avait envahi la Pologne, et quelques mois plus tard, c’était au tour de la France. Le 29 février 1940, j’ai pu fêter mon anniversaire pour la troisième fois seulement depuis ma naissance. J’avais douze ans, et ce fut une très mauvaise année.

La France était à moitié occupée par les Allemands et l’autre moitié était dirigée par le gouvernement de Vichy, avec le maréchal Pétain à sa tête. Ils avaient tous au moins un point commun : la haine des Juifs. Des affiches furent placardées un peu partout dans Paris. On y lisait que les Juifs n’avaient plus le droit d’être journalistes, professeurs, officiers de l’armée, cinéastes … et parfois même brocanteurs, puisque les autorités françaises confisquèrent à mon père son permis de travail aux Puces, sa boutique et tout ce qu’elle contenait !

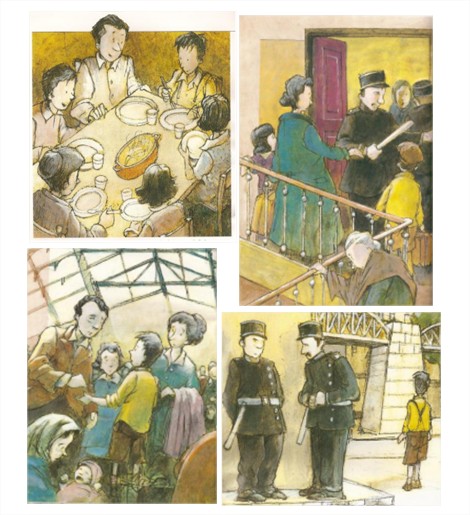

Rosine et Bernard étaient étudiants. Avec leurs amis, ils participaient à des manifestations contre les Allemands, contre l’occupation, contre le gouvernement de Pétain. Ils disaient : « On est des antifascistes ! » Ce qui signifiait qu’ils voulaient se battre contre tous ceux qui croyaient que les hommes n’étaient pas égaux. Fanny et moi, nous les aidions à plier les tracts qu’on allait ensuite glisser dans les boîtes aux lettres. Dans ces tracts, on s’adressait aux patriotes, à ceux qui aimaient la France pour leur dire de résister par tous les moyens possibles à l’Occupation allemande. C’était comme un grand jeu avec des très méchants d’un côté et des très gentils de l’autre. Je ne doutais pas une seconde que les seconds allaient gagner. Puisque mes parents, mon grand frère et ma grande sœur étaient du bon côté…

3. Persécutions

Mais parfois, l’Histoire va de mal en pis. En 1941, le frère de Maman, oncle Charles, s’est marié. Quelques jours après, il alla chez un tailleur, dans le Xe arrondissement, pour faire transformer son beau costume de cérémonie en costume de tous les jours. Les vêtements étaient devenus presque introuvables, il fallait des tickets spéciaux pour acheter un peu de tissu. On cousait des chemises dans des draps, on transformait des manteaux en gilets, des robes en jupes… Charles ne revint jamais de chez le tailleur, et ne nous donna pas signe de vie. Chacun pressentait qu’il lui était arrivé quelque chose de terrible…

Cette même année, nous déménageâmes dans le XVIIIe arrondissement. Nous étions tristes, mais cela n’était rien à côté de ce que nous réservait l’année 1942… D’abord, ce fut l’arrestation de Rosine et Bernard. Une de leurs camarades avait été prise et avait donné les noms de tous les résistants du groupe. Ils furent jugés par un tribunal militaire allemand et condamnés à trente ans de forteresse. On les emprisonna rue de la Roquette. Maman faisait de son mieux pour leur apporter des paquets, des friandises. A la maison, ils nous manquaient terriblement.

Papa était de plus en plus inquiet. Un jour, il nous annonça : – Dorénavant, j’irai dormir tous les soirs dans la cave. – Pourquoi ? lui ai-je demandé, étonné. Il répondit gravement : – Dans toutes les guerres, Lazare, on s’en prend aux hommes. Pas aux femmes, ni aux enfants. Et c’est au petit matin qu’on procède aux arrestations. Si les Allemands viennent ici, vous n’aurez qu’à dire que je suis parti depuis plusieurs jours sans donner de mes nouvelles. Pauvre papa ! Ce devait être effrayant de dormir dans la cave ! Mais si sa vie en dépendait…

La fin de l’année approchait. Peu avant les vacances, on nous apprit que tous les Juifs de plus de six ans devaient porter une étoile jaune cousue sur le côté gauche des vêtements. Sur cette étoile était écrit en lettres noires le mot JUIF. La première fois que je suis allé avec à l’école de la rue Ferdinand-Flocon, j’avais un peu peur que les copains se moquent de moi. Mais personne ne dit rien. Et puis, je n’étais pas le seul.

On nous interdisait de travailler normalement, d’étudier normalement, on mettait en prison les gens qui n’étaient pas d’accord avec les Allemands, on nous avait imposé un signe pour nous distinguer du reste de la population, afin qu’on ne nous prenne surtout pas pour des êtres humains comme les autres… Que pouvait-il nous arriver de pire ?

Le pire du pire, encore et toujours.

Au début du mois de juillet, de nouvelles affiches apparurent. Il était interdit aux Juifs de fréquenter les piscines, les restaurants, les cafés, les théâtres, les cinémas, les marchés, les foires, les bibliothèques, les campings, les jardins publics … Un voisin s’exclama avec un petit rire: – Ils auraient dû plutôt écrire ce que nous avons le droit de faire. C’aurait été plus court ! Une voisine murmura : – Tant que nous avons le droit de vivre …

4. La rafle

Toute ma vie, je me souviendrai de ce jour. Toute ma vie, je me souviendrai du 16 juillet 1942.

Des coups violents, frappés à la porte, au petit matin. Les Allemands? Non, des policiers français. Ils cherchent Papa ? Non, ils veulent qu’on les suive, tous, Fanny, Maman et moi, et ils demandent à Maman de préparer un petit bagage pour une absence de quarante-huit heures. Mon cœur bat plus vite. Que vont-ils faire de nous ? Nous descendons l’escalier. D’autres policiers frappent aux portes et demandent aux Juifs, à tous les juifs, de les suivre. Les malades, les enfants, les femmes enceintes, les bébés qui viennent de naître, les vieux qui vont peut-être bientôt mourir, tout le monde est coupable, en quelque sorte. Nous sommes tous arrêtés.

La concierge a prévenu Papa dans sa cave : – La police est chez vous ! Elle emmène votre femme et vos enfants! Papa n’a pas réfléchi deux secondes: il est monté nous rejoindre, et lui aussi est arrêté par la police française. Mais moi, je suis content. Je pense que si mon papa est là, il va nous protéger et rien de grave ne pourra nous arriver.

On nous conduit à pied vers la mairie du XVIIIe arrondissement. Sur le chemin, les gens nous regardent. Certains ont l’air très tristes pour nous. D’autres nous dévisagent avec curiosité ou détournent le regard. A la mairie, on nous fait monter dans des autobus. Tout est bien ordonné: les paquets sur la plate-forme, les gens à l’intérieur. Nous traversons la Seine et arrivons au Vélodrome d’hiver, que tout le monde appelle le Vel’ d’hiv’. C’est là que sont organisées les grandes courses cyclistes, bien sûr, et aussi les manifestations politiques. Aujourd’hui, on y entasse les Juifs de Paris. Pourquoi ?

Nous sommes déjà quelques milliers, parqués sous l’immense verrière. Il fait chaud. Des gens pleurent, se lamentent. D’autres ont le regard fixe, comme s’ils n’étaient pas là. Les enfants réclament à boire.

Des centaines de personnes font obstinément la queue devant les deux seules toilettes, alors que quelqu’un a annoncé qu’elles étaient déjà hors service. Rien n’est prévu pour des milliers de personnes qui ont chaud, soif et peur. Si on nous traite ainsi, ce n’est certainement pas parce que l’on nous veut du bien.

Papa est parti à la recherche d’amis, pour essayer de savoir ce que nous allons devenir.

Quant à moi, j’ai pris ma décision. J’ai même un plan.

5. L’évasion

J’en parle d’abord à Maman : – Je veux m’enfuir d’ici. A l’extérieur, il y a des jeunes qui aident ceux qui arrivent à décharger les bagages. Je pourrai me mêler à eux et… La réponse claque dans l’air: – Il n’en est pas question ! Elle a peur pour moi mais qu’est-ce qui est le plus dangereux: être à l’extérieur ou à l’intérieur du Vel’ d’hiv’ ? Papa revient. Je lui fais part de mon projet. Il prend aussitôt mon parti : – Si Lazare peut se sauver, qu’il le fasse. Maman proteste encore. Je m’écrie : – Pense à Rosine et à Bernard, Maman ! Qui leur apportera des colis à la prison si nous partons tous ? Elle baisse les yeux et dit : – D’accord.

Je l’embrasse. J’embrasse Papa. J’embrasse Fanny. Comme eux, je retiens difficilement mes larmes. Est -ce la dernière fois que nous nous embrassons? C’est terrible de les quitter ainsi mais quelque chose me dit qu’il faut que je parte.

Je me dirige vers la sortie. L’air est de plus en plus irrespirable. Des gens s’étouffent et s’évanouissent. A quelques mètres de la sortie, une centaine de mamans font face aux gendarmes de la Garde mobile, des bébés dans leurs bras : – Laissez-nous sortir! – Nos enfants ont besoin d’eau, de lait! – Ils vont mourir de soif si on ne leur donne pas à boire! Non. Non. Non. Les gendarmes répètent dix fois la même réponse. Soudain, une femme hurle : – Regardez ! L’épicerie est ouverte !

Il se passe alors une chose incroyable. Des dizaines de mamans, se moquant des fusils qui les menacent, brisent le cordon de sécurité et se ruent dans l’épicerie sur le trottoir d’en face. Une cohue indescriptible s’ensuit. Les gendarmes essaient de les retenir, mais n’osent pas tirer. C’est le moment ou jamais pour moi. Je fonce dans la rue, j’arrache mon étoile et me dirige d’un pas que je veux calme vers la station du métro aérien.

Le bout de la rue est barré par deux policiers. La peur me noue le ventre. Depuis ce matin, j’ai appris à me méfier des « gardiens de la paix ». Je sais désormais qu’ils ne sont pas là simplement pour aider les enfants à traverser aux passages cloutés mais aussi pour les entasser, quand ils sont juifs, dans un immense hangar, sans rien à boire ni à manger. Heureusement, les policiers qui sont là ne me demandent rien. Je suis libre…

6. Chez Jean

Où puis-je aller? Chez moi. Je n’ai pas le choix. Je n’ai pas d’autre idée. La maison est sens dessus dessous. Les policiers – ou des voleurs ?- ont tout fouillé, renversé. C’est ce que l’on appelle, je crois, un spectacle de désolation. Seul, sans mes parents et ma sœur, je sens une grosse boule d’angoisse dans ma gorge. J’ai quatorze ans, et si je ne me protège pas, personne ne le fera à ma place. Je vais à la recherche d’amis dans le quartier et j’en trouve deux, qui se sont cachés pendant que la police emmenait leurs parents. Nous restons trois jours ensemble, mangeant les petites provisions de nos deux familles. Au troisième jour, une voix me souffle que je dois fuir, à nouveau. J’ai le sentiment d’avoir désormais un instinct infaillible, l’instinct du gibier traqué par le chasseur. Je ferai tout pour qu’on ne m’attrape jamais.

Je quitte mes amis et traverse de nouveau Paris. Direction la rue de Tournon, dans le VIearrondissement. C’est là qu’habite la famille de mon copain Jean Haut. Georgette, la maman, m’a toujours inspiré confiance. Je sonne à la porte. Elle m’ouvre.

Je commence à lui raconter mon histoire mais elle m’interrompt gentiment: – Rentre, viens prendre un bain. Ça ira mieux après.

Je suis resté chez eux six mois. Parfois, Georgette nous grondait parce que Jean et moi faisions trop de bruit en jouant. il ne fallait pas qu’on s’aperçoive de ma présence. Après la rafle du Vel’ d’hiv’, toute personne qui cachait un Juif risquait sa vie. Georgette Haut et son mari décidèrent qu’il était trop dangereux pour moi, et pour eux, que je reste sous leur toit. Le frère de Georgette, Etienne, était résistant. Il me fit fabriquer des faux papiers au nom de Louis Picot. C’était le nom que les copains me donnaient à l’école. Lazare Pytkowicz était trop compliqué pour eux.

Étienne reçut pour mission de me mettre à l’abri très loin, en Algérie, où vivait une partie de leur famille. C’est ainsi que je quittai Paris au début de l’aimée 1943, sans avoir revu mes parents et sans savoir ce qu’ils étaient devenus…

7. Épilogue

Je ne suis jamais arrivé en Algérie. Nous sommes passés par Lyon, où Étienne a été arrêté par la Gestapo. Un de ses camarades est venu me trouver à l’hôtel et m’a dit : – On va te mettre au vert ! Ce qui signifiait: « On va te cacher à la campagne. » J’ai répondu : – Pas question, je veux me battre, je veux défendre mon pays ! C’est ainsi qu’à quinze ans, je suis rentré dans la Résistance. Mais c’est une autre histoire.

À la fin de la guerre, je suis allé comme beaucoup à l’hôtel Lutétia. C’est là qu’arrivaient les rares survivants des camps de concentration.

Papa, Maman et Fanny ne sont jamais revenus. Soixante ans après, je porte encore leur deuil.

Un récit de Valérie Zenatti illustré par Jean-François Dumont – « Je lis des histoires vraies » n° 108

8. Les justes

Bernard et Rosine, frère et sœur de Lazare, ont survécu.

Henri et Georgette Haut furent fait “Justes parmi les nations” en 1997 par l’institut Yad Vashem de Jérusalem, de même qu’Etienne Moulin.

Ce dernier fut arrêté et déporté à Buchenwald en 1944. Il y rencontre Max Heilbronn, un autre résistant, gendre de Théophile Bader, co-fondateur des Galeries Lafayette et de Monoprix. Étienne Moulin, revenu de déportation épousera la fille de Max Heilbronn en 1947 et rejoint le groupe Monoprix-Galeries Lafayette en 1949 dont il deviendra président en 1971. Il fit entrer dans le groupe Lazare Pytkowicz après ses études.

III Documents et vidéos d’autres rescapés

Le témoignage de Lazare Pytkowicz le 16 juillet 1972 :

Joseph Weismann (dont l’histoire est racontée par le film La rafle :

Jenny Plocki (arrêtée, à 16 ans, avec ses parents et son frère, l’auteur Maurice Rajsfus) :

Rachel Jedinak n’avait que 8 ans quand des policiers ont débarqué le 16 juillet 1942 pour l’arrêter avec sa famille :

Arlette Testyler, arrêtée à 9 ans, à la rafle du Vél’ d’Hiv : son témoignage

=============================================

Une réponse à [16-07] La rafle du Vel d’Hiv : l’histoire de Lazare Pytkowicz